轉載自:[TimeWaver技術可望成為孞聯網建構的切入點 - 全球共生研究院] (http://symbiosism.com.cn/9396.html)

TimeWaver技術以其量子資訊場與生物能量的動態調節能力,為調節身心靈健康、實現全息共生提供了獨特的路徑,同時可望為驗證“時空意間觀”和互動主體共生(Intersubjective Symbiosism)哲學思維的實踐奠定基礎。這種技術不僅在醫學層面展現潛力,更可成為建構“愛之智慧孞聯網”(Amorsophia MindsNetworking)的切入點,為人類從贖罪獲救走向贖福共生提供一種可操作的實現方式。

一、TimeWaver的工作原理與可能性

TimeWaver技術由德國物理學家兼哲學家馬庫斯·施米克(Marcus Schmieke)先生發明和開發。他於2007年在柏林創立了TimeWaver公司,專注於資訊場技術的研究和應用。

TimeWaver技術基於量子物理的全息理論與資訊場假說,通過連接個體與環境的資訊動態實現身心靈的綜合調節:

TimeWaver的技術潛力,不只侷限於健康領域,還可延伸至以下三個層面:

這種工作原理與可能性為孞聯網的建構提供了重要理論基礎和技術工具。

二、從解剖學與經絡學看TimeWaver的全息共生潛力

TimeWaver通過量子場調節作用於細胞、組織和系統層面:

結合傳統經絡學,TimeWaver探索了量子資訊場對氣血運行和經絡調節的影響:

TimeWaver技術以解剖學和經絡學為基礎,實現“身體—心靈—靈性”的全息共生,為健康的重新定義提供了跨學科的支援。

三、贖罪與贖福:從個體健康到文明共生

傳統醫療關注疾病的治療,TimeWaver則通過孞息資訊場連接個體的身體、心靈與環境,實現“從疾病到意義”的轉化:

TimeWaver不僅關注個體的健康,還通過其孞息互動機制推動人與環境、社會的動態平衡:

四、驗證“時空意間觀”與互動主體共生思維方式

TimeWaver為驗證“時空意間觀”提供了實驗平台:

TimeWaver與Intersubjective Symbiosism思維的結合,展現出以下技術價值:

五、從TimeWaver到愛之智慧孞聯網:未來的切入口

TimeWaver為“愛之智慧孞聯網”的建構提供了技術路徑:

六、結語:從技術到共生文明的橋樑

TimeWaver以其獨特的技術功能,為從個體健康到文明共生的實現提供了可能性。它不僅展現了驗證互動主體共生思維的科學價值,還為建構愛之智慧孞聯網奠定了實踐基礎。

通過整合技術、哲學與倫理,TimeWaver推動了人類文明從“衝突與贖罪”向“共榮與贖福”的轉變,為新時代的共生文明建構提供了全新的視野與路徑。

是時候了,把意識引入物質、能量、資訊轉換,貫通時間、空間、意間,勢在必行!

1687年,艾薩克·牛頓(Isaac Newton,1642-1727)發表了《自然哲學的數學原理》,提出了他的“絕對時間”(“不受任何影響,在任何場所都總是以同樣速度流動的時間”)“絕對空間”(“不受任何影響,總是保持靜止的空間”)觀。

但是,特弗裡德·萊布尼茲(Tfried Leibniz,1646-1716)不同於牛頓,他認為,“時間不過是用來表示事物發生變化的先後順序的一個用詞”,而“空間不過是用來表示物體位置關係的一個用詞”。可惜,後面三百年間,人們接收的只是牛頓的“絕對時間空間觀”。而實際上,萊布尼茨的時間空間觀有著更廣延的伸縮意義。

“先後順序”,有時間,也有因果;“位置關係”,有無間,也有間道。所以,“時間和空間具有作為一個整體發生伸長或收縮(外拓或內斂)的性質”,因而,時間與空間是相對的不可分的,比如,在相對論中是把時間等同於空間的一個方向那樣來處理,這就是阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein,1879-1955)的“相對時空觀”。

用一個圖來表示這種富有歷史意義的圖形,叫時空圖。在時空圖上,將時間流的方向確定為從下向上(下代表過去,上代表未來),當然,這是物理學對時空圖畫法的一種約定。在時空圖上垂直於時間軸切出的截面代表瞬時世界,表示了對應瞬間同一時刻的世界。時空圖同時包含了一個物體(僅僅是物體?)處在何時(時間位置)和在何地(空間位置)兩方面的資訊。從時空圖的立場來觀察我們這個世界,這就是相對論的時間觀和空間觀。

不過,事情還沒有完,時空圖表示的時間位置與空間位置“兩方面的資訊”,意味著什麼呢?

對這個“兩方面資訊”的解讀,有高低、深淺、長短,亦即維度、倫序、意蘊之分,而且,誰來解讀,所揭示的價值意義,既不同又是大有講究。我們假定,解讀者是活體,即生命體(從線粒體到人),微動植物們,甚至一般人,對相同的資訊,也可能得出千差萬別的意義,只有思想力(Mind Power)超越庸常乃至神性者,才能揭示出象質能公式(E=mc2)這樣的價值意義,這也是薛定鍔、海森堡們引入“觀察者擾動”“人擇原理”或“自由意志”發現——遠不只是貝克萊的“存在就是被感知”和量子物理學發現的“量子糾纏”,共生學人傾向於彭羅斯(Roger Penrose)在他的著作《皇帝的新腦:關於電腦、思想和物理法則的問題》(The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics》,1989)中解釋意識的起源和性質時提出的“原意識”(原始意識、原型意識,Proto-Consciousness)的概念,認為意識是宇宙基本元素和固有屬性。

這就引出了一個獨立時空觀的“思間”或“意間”或“孞間”概念,而且,由於意間(意識之間),是貫通於時間空間全息關係過程,打通物質、能量、孞息全生態自互動作用的“擾動者”,所以,不能離開意間,來單純地講(無論是絕對還是相對)時間、空間,這就有了“時空意間觀”。

Particle,中文翻譯為粒子,其實是一個質點,是指忽略其形狀和大小,被賦予若干物理性質或化學性質,如體積、密度或質量,用一個有質量的點,代替整個物體。而且是與波(wave)相對而言。

Wave,波,是一個或多個物理量從平衡狀態傳播出去的動態擾動(dynamic disturbance),波也是此物理量在空間逐點傳遞時形成的意間運動。Particle & Wave,隨“觀察”“測量”“心念”的變化而變化、在場而在場,測是測不準的(海森堡),只能在波、質點、間性互動轉換關係中,加以把握。

Interstitial,間性或間質,指蘊涵在“時空意間”自組織轉換過程中,在兩個或多個狀態、事件、實體之間,在波質(粒)之間,存在的過渡、連接或空隙,理解“間”可以幫助我們更好地把握事物之間的關係和動態變化,意間顯然是一種存在,更是存在的自組織、自相互作用者。

時間的間(Temporal Interstitial):這裡的“間”可以理解為時間中的過渡階段或間隔。比如,兩個事件之間的過渡時間,或者在某個持續過程中的短暫停頓。

空間的間(Spatial Interstitial):這裡的“間”指的是空間中的過渡區域或空隙。比如,兩棟建築物之間的空隙,或者在某個區域中的過渡地帶。

意間的間(Mind Interstitial):這裡的“間”涉及的是思想、意識或意圖之間的過渡或間隔。比如,兩種思想之間的思考,對時間-空間富有質感的穿透性,或者在決策過程中的猶豫或反思階段或轉換機制,所謂“一念之間”。

是故,所謂“波粒二象性”(玻爾),實為“波質間(三象)性”,是“時空意間觀”更本質的物理展開。

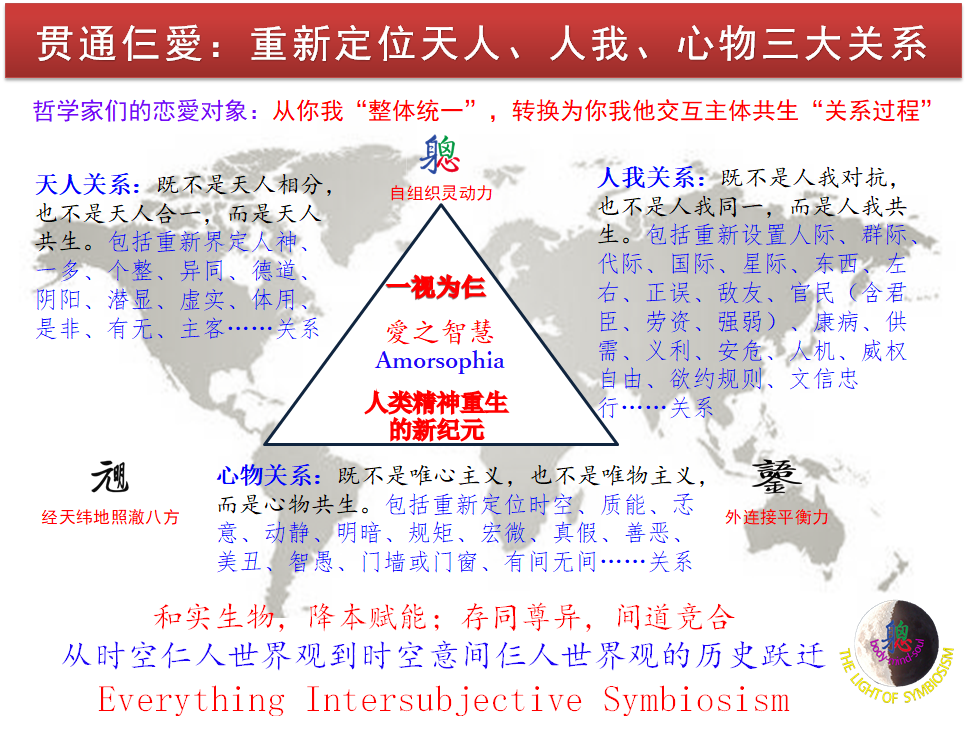

Intersubjective Symbiosism,可譯為“主體間性共生”或“互動主體共生”,是時空意間觀的生理、心理、倫理展開。個體之間、群體(共同體或共生體)之間,即人際、群際、國際之間,通過交流、理解和互動,建立一種互惠互利、共襄生活的關係。這種關係不僅涉及共享資訊和知識,還包括情感支援、資源共享和共襄決策。主體間性共生強調個體生命的“本自具足又非獨存”,所以,個體在社會中不是孤立的存在,而是通過你、我、他(她它祂)全人稱或全生態的互動和合作,通過“存同尊異,間道競合”的思維方式與價值取向,形成更複雜、更具效能與公義、更美好良善的社會結構、關係網路和生活方式。

在實際應用中,Intersubjective Symbiosism概念,可以用來探討天人(人與自然)、人我(人與社會)、人與自己(身心靈)三大關係,作為重估一切價值的圭臬,也是重塑團隊合作、社區建設、社會發展和國家、國際關係的方向與方式方法。它強調了理解和尊重他人的觀點和經驗,以及通過合作和互助來實現共通的目標和進步。

——摘自錢宏:《共生場——行將來臨的革命》(2008)http://symbiosism.com.cn/4080.html

全球共生研究院http://www.symbiosism.org